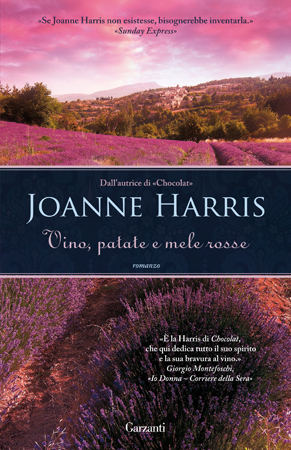

Vino, patate e mele rosse è un romanzo di Joanne Harris pubblicato nel 1999 da Garzanti.

È ambientato in parte in Inghilterra, a Pog Hill nei pressi di una vecchia stazione, ed in parte nella campagna francese, a Lansquenet, un paesino ricco di frutteti e vigne vicino a Marsiglia e Le Pinot.

Un vino che parla e fa parlare. “Scioglie la lingua, svela segreti che non avresti mai voluto raccontare, segreti che non sapevi nemmeno di conoscere”.

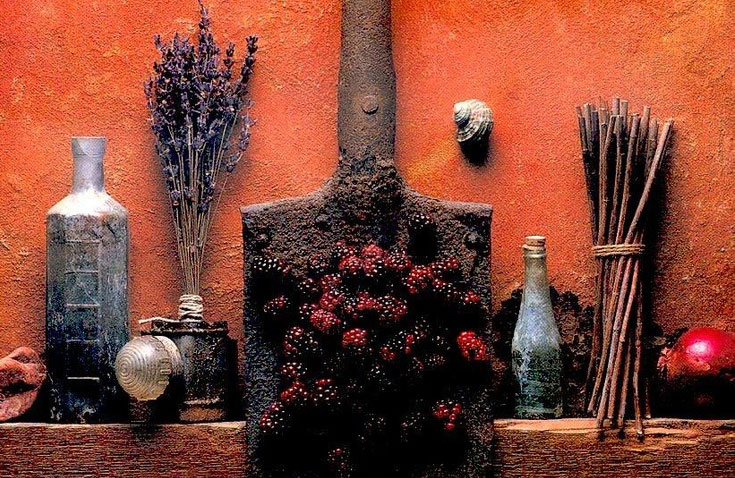

Anche il vino può avere delle storie da raccontare, a chi sa ascoltarlo. La strana alchimia della fermentazione alcolica cattura segreti, progetti, amori, tradimenti… Specie se i vini sono magici come quelli che produce Joe Cox con patate, mele rosse e altri frutti misteriosi. La sua presenza aleggia nel racconto che Joanne Harris ruba alle prodigiose bottiglie e guida il protagonista Jay Mackintosh, scrittore trentacinquenne in crisi, in un viaggio sull’onda della memoria. Jay infatti, alle prese con un nuovo libro che non decolla e un rapporto amoroso che si sta sfasciando, decide di abbandonare Londra per trasferirsi in un paesino dei sud della Francia, in una fattoria circondata da fiori e giardini. L’i prova la strana sensazione della presenza di Joe Cox, che aveva conosciuto da bambino, durante le vacanze, quando aveva incontrato anche una giovane zingara, Jilly, e aveva lottato con Zeth e la sua banda di sbruffoni. Inizia così il viaggio di Jay alla ricerca di se stesso e dell’amore: a guidarlo sarà Marise, la donna che il destino gli ha fatto incontrare.

Come Chocolat, anche Vino, patate e mele rosse è un romanzo divertente e pieno di passione, che ci restituisce tutto il sapore della vita.

“Evaporo allegramente nell’aria chiara, il mio mistero che si avvicina, e non vedo fantasmi, non predico il futuro, anche il regalo che rende felici appena intravisto, attraverso un vetro, nel buio”.

Un’altra magia della Harris, l’inizio stenta a decollare, ma dopo sembra finire troppo presto, un libro pieno di atmosfere magiche, ma senza grandi colpi di scena.

Il vino parla. Lo sanno tutti. Guardati in giro. Chiedilo all’indovina all’angolo della strada, all’ospite che non è stato invitato alla festa di nozze, allo scemo del villaggio. Parla. È ventriloquo. Ha un milione di voci. Scioglie la lingua, svela segreti che non avresti mai voluto raccontare, segreti che non sapevi nemmeno di conoscere. Grida, declama, sussurra. Racconta grandi cose, progetti meravigliosi, amori tragici e tradimenti terribili. Ride a crepapelle. Soffoca piano una risata fra sé. Piange per i suoi stessi pensieri. Riporta alla mente estati di molto tempo fa e ricordi che è meglio dimenticare. Ogni bottiglia un soffio di altri tempi, di altri luoghi e ciascuno è un piccolo miracolo, dal più comune Liebfraumilch all’imperioso Veuve Clicquot 1945. Magia quotidiana, così la chiamava Joe. La trasformazione di una sostanza di base in quella dei desideri. Alchimia dei profani.

Prendi me, per esempio. Fleurie 1962. Ultima sopravvissuta di una cassa da dodici, imbottigliata e messa in cantina l’anno in cui nacque Jay. Un vino vivace e garrulo, gradevole e appena esuberante, con una nota aspra di ribes nero, proclamava l’etichetta. Non esattamente un vino che si conservi, invece è successo. Per nostalgia. Per un’occasione speciale. Un compleanno, forse un matrimonio. Ma i suoi compleanni trascorrevano senza festeggiamenti, a bere del rosso argentino e guardando vecchi western. Cinque anni fa mi pose sulla tavola apparecchiata con candelieri d’argento, ma non accadde nulla. Però la ragazza rimase. Insieme a lei arrivò un esercito di bottiglie, Dom Pérignon, vodka Stolichnaya, Parfait Amour e Mouton-Cadet, birre belghe in bottiglie dal collo lungo, vermouth Noilly Prat e Fraises des Bois. Anche loro parlano, di sciocchezze soprattutto, un chiacchiericcio metallico come ospiti che tentano di socializzare a una festa. Ci rifiutammo di avere a che fare con loro. Fummo spinte verso il fondo della cantina, noi tre sopravvissute, dietro alle file scintillanti delle nuove arrivate, e lì rimanemmo, dimenticate, per cinque anni. Château Chalon ’58, Sancerre ’71, e io. Château Chalon, seccato per la retrocessione, finge di essere sordo e spesso non vuole parlare affatto. Un vino generoso, di grande carattere e personalità, dice nei rari momenti in cui si apre. Gli piace ricordarci la sua maggiore anzianità, la longevità dei vini gialli del Giura. Ne va molto fiero, così come del suo bouquet mielato e del suo straordinario lignaggio. Sancerre si è fatto acetoso da tempo e parla ancor meno, ogni tanto sospira appena per la giovinezza svanita. E poi, sei settimane prima dell’inizio di questa storia, arrivarono le altre. Le straniere. Le Speciali. Le intruse che hanno dato il via a tutto, anche se loro stesse sembravano dimenticate dietro alle nuove, splendenti bottiglie. Erano sei, ciascuna con una piccola etichetta scritta a mano e una capsula di cera di candela. Ogni bottiglia aveva una cordicella di colore diverso annodata intorno al collo: rosso lampone, verde sambuco, blu mora, giallo frutto della rosa, nero susina selvatica. L’ultima bottiglia, legata con una corda marrone, era un vino che non avevo mai sentito nominare. Speciali 1975, diceva l’etichetta, la grafia sbiadita nel colore del tè vecchio. Ma all’interno c’era un alveare brulicante di segreti. Non c’era modo di sfuggire: ai loro mormorii, ai loro fischi, alle loro risate. Fingevamo indifferenza alle loro stramberie. Dilettanti. Non una traccia d’uva, in nessuno di loro. Erano inferiori, e sopportavamo malvolentieri la loro presenza fra di noi. Eppure c’era una sfacciataggine attraente in questi sei filibustieri, un incontro febbrile di gusti e immagini che avrebbe fatto vacillare vitigni ben più sobri. Ovviamente non ci degnavamo di parlare con loro. Ma quanto lo desideravo. Forse per quel retrogusto plebeo di ribes nero che ci univa.