Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo di Tiziano Terzani, pubblicato nel 2004, un lungo racconto autobiografico, un viaggio interiore e fisico.

“L’uomo dice che il tempo passa. Il tempo dice che l’uomo passa.”

l titolo del libro allude al “giostra” della vita, un ciclo continuo di esperienze e cambiamenti. Un libro sull’America, un libro sull’India, un libro sulla medicina classica e quella alternativa, un libro sulla ricerca della propria identità. Un viaggio esterno alla ricerca di una cura si trasforma in un viaggio interiore, il viaggio di ritorno alle radici divine dell’uomo. Tanti libri in uno: un libro leggero e sorridente, un libro su quel che non va nelle nostre vite di donne e uomini moderni e su quel che è ancora splendido nell’universo fuori e dentro tutti noi.

“La vita è un mistero ed è bene che rimanga tale. Qualcosa, qualcuno teneva in mano il filo della mia come tiene un sonnambulo in bilico sul cornicione di un tetto e lo guida, impedendogli di precipitare.

«Quando l’allievo è pronto il maestro compare», dicono gli indiani a proposito di un guru, ma lo stesso è vero di un amore, di un posto, di un avvenimento che solo in certe condizioni diventa importante. Inutile cercare le ragioni, andare a caccia di fatti e spiegazioni. Noi stessi siamo la riprova che c’è una realtà al di là di quella dei sensi, che c’è una verità al di là di quella dei fatti e se ci ostiniamo a non crederci, perdiamo l’altra parte della vita e con quella la gioia, appunto, del mistero.”

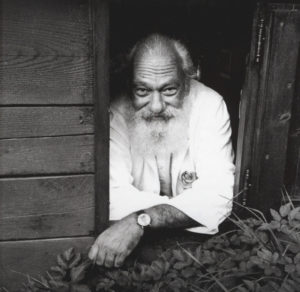

Viaggiare è sempre stato per Tiziano Terzani un modo di vivere e così quando gli viene annunciato che la sua vita è ora in pericolo mettersi in viaggio alla ricerca di una soluzione è la sua risposta istintiva. Solo che questo è un viaggio diverso da tutti gli altri, e anche il più difficile perché ogni passo, ogni scelta, a volte fra ragione e follia, fra scienza e magia, ha a che fare con la sua sopravvivenza.

“È uno strano esperimento quello di non essere più il sé a cui si è abituati, di non poter più ricorrere a quel che si è stati, a quel che si è fatto, a dove si è nati o a chi si conosce, per identificarsi, definirsi e stabilire dei rapporti, anche elementari, con chi si incontra. È. Un esercizio, questo, da provare: magari durante le vacanze!”

Strada facendo prende appunti. Da una lunga permanenza a New York e poi in un centro «alternativo» della California nasce un ritratto inquietante dell’America. Da un lungo girovagare per l’India, compresi tre mesi passati da semplice novizio in un ashram, sempre in cerca di qualcosa o qualcuno che possa aiutarlo, Terzani arriva ad una visione di quel che di più profondo questo paese ha da offrire all’uomo: la sua spiritualità.

Strada facendo prende appunti. Da una lunga permanenza a New York e poi in un centro «alternativo» della California nasce un ritratto inquietante dell’America. Da un lungo girovagare per l’India, compresi tre mesi passati da semplice novizio in un ashram, sempre in cerca di qualcosa o qualcuno che possa aiutarlo, Terzani arriva ad una visione di quel che di più profondo questo paese ha da offrire all’uomo: la sua spiritualità.

Ogni cultura ha il suo modo di affrontare i problemi umani, specie quelli della malattia e del dolore. Così, dopo essersi interessato all’omeopatia, Terzani si rivolge alle culture d’Oriente sperimentando sulla propria pelle le loro soluzioni, siano esse strane diete, pozioni di erbe o canti sacri. Medicina tibetana, cinese, ayurveda, qi gong, reiki, yoga e pranoterapia sono fra le sue tappe.

L’incontro casuale con un vecchio saggio nell’Himalaya, casuale certo no, perché niente, mai, succede per caso nelle nostre vite, segna la fine del cammino. Nel silenzio di una grandiosa natura, Terzani arriva alla conclusione che si tratta soprattutto di essere in armonia con l’universo e con se stessi; che si tratta di saper guardare il cielo ed essere una nuvola, che si tratta di «sentire la melodia».

La cura di tutte le cure è quella di cambiare punto di vista, di cambiare se stessi e con questa rivoluzione interiore dare il proprio contributo alla speranza in un mondo migliore. Tutto il resto inutile? Niente affatto. Tutto serve, la mente gioca un enorme ruolo nelle nostre vite, i miracoli esistono, ma ognuno deve essere l’artefice del proprio.

“Tornai al mio rifugio senza accendere la pila con cui ero arrivato. La luna non era ancora sorta, ma lo scintillio del firmamento bastava a farmi vedere dove mettevo i piedi. Prima di entrare in casa mi fermai. Era freddo, ma la terra era asciutta. Mi distesi nell’erba a guardare le stelle. Mi parve di vederle per la prima volta. E forse era davvero così, perché le guardavo senza pensare ai loro nomi, senza cercare la Stella Polare o l’Orsa Minore. Immaginai d’essere un uomo delle caverne che non ha letto nulla, che non ha studiato, che non «sa». E, libero da tutta quella «conoscenza», mi persi nella meravigliosa, consolante immensità dell’universo. Non la guardavo più. Ne ero parte.”

Un libro che mi ha conquistata, la scrittura di Terzani mi rapisce totalmente, il suo stile meditativo e coinvolgente, ricco di immagini poetiche e di descrizioni vivide, una prosa semplice e un linguaggio che trasmette umanità. Avrei voluto non finisse mai, avrei voluto che la sua voce che narra ciò che il suo sguardo speciale aveva sul mondo non si interrompesse. Si possono quasi sentire le sue note risate, la sua gioia di vivere che attutisce la paura della morte e ci regala il senso della vita, che va gustata, anche con la leggerezza. Un libro coraggioso e riflessivo che lascia più domande che risposte, ma è proprio questa la meraviglia. “Il primo passo di ogni grande sapere è il sapere di non sapere.” Un libro che consiglio vivamente.

Le parti del libro che ho selezionato sono tantissime, ne condividerò qualcuna con voi:

“«La mattina quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto, molto dipende da loro», avevo sentito dire da Thich Nhat Hanh, il famoso monaco buddhista vietnamita, passato una volta da Delhi a parlare di meditazione. Non sapevo, allora, quanto quel consiglio mi sarebbe stato utile. Ogni giorno mi misi a sorridere all’ospite dentro di me.”

“IN INDIA si dice che l’ora più bella è quella dell’alba, quando la notte aleggia ancora nell’aria e il giorno non è ancora pieno, quando la distinzione fra tenebra e luce non è ancora netta e per qualche momento l’uomo, se vuole, se sa fare attenzione, può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, il buio e la luce, il falso e il vero non sono che due aspetti della stessa cosa. Sono diversi, ma non facilmente separabili, sono distinti, ma «non sono due». Come un uomo e una donna, che sono sì meravigliosamente differenti, ma che nell’amore diventano Uno.

Quella è l’ora in cui in India – si dice – i rishi, «coloro che vedono», meditano solitari nelle loro remote caverne di ghiaccio nell’Himalaya caricando l’aria di energie positive e permettendo cosi anche ai principianti di guardare, appunto in quell’ora, dentro di sé, alla ricerca della spiegazione di tutto.”

“New York mi piaceva moltissimo. Adoravo, quando ero in forze, attraversarla in lungo e in largo, a piedi, a volte per ore di seguito. Ma mi era anche impossibile in certi momenti non sentire il carico di lavoro, di dolore e sofferenza che ogni suo grattacielo rappresentava. Guardavo il Palazzo delle Nazioni Unite e pensavo a quante parole e quante menzogne, a quanto sperma e quante lacrime venivano versate nell’inutile tentativo di gestire una umanità che non può essere gestita, perché il solo principio che la domina è quello dell’ingordigia e perché ogni individuo, ogni famiglia, ogni villaggio o nazione pensa solo al suo e mai al nostro. Camminavo davanti al Plaza Hotel, passavo davanti al Waldorf Astoria, i grandi, famosi alberghi di New York, dove sono scesi e scendono ancora i dittatori, i capi di stato e di governo, le spie e i rispettabili assassini di mezzo mondo, e ripensavo alle decisioni prese, ai complotti che, orditi in quelle stanze, hanno cambiato i destini di vari paesi rovesciandone i regimi, uccidendone gli oppositori o facendo sparire nel nulla qualche dissidente prigioniero.

Guardavo le insegne delle banche, le bandiere che sventolavano sugli edifìci delle grandi società di varie nazionalità e di vari intenti, ma tutte, immancabilmente, con radici qui, e immaginavo come qualche signore incravattato, uno per il quale nessuno ha votato, del quale i più non han mai sentito pronunciare il nome, uno che sfugge al controllo di tutti i parlamenti e di tutti i giudici del mondo – avrebbe da lì a qualche ora deciso, in nome del sacrosanto principio del profitto, di ritirare miliardi di dollari investiti in un paese per metterli in un altro, condannando così intere popolazioni alla miseria.

La razionale follia del mondo moderno era tutta concentrata lì, in quei pochi, meravigliosi, vitali chilometri quadrati di cemento fra Peast River e l’Hudson, sotto un cielo terso, sempre pronto a riflettere l’increspato splendore delle acque. Quello era il cuore di pietra del dilagante, disperante materialismo che sta cambiando l’umanità; quella era la capitale di quel nuovo, tirannico impero verso il quale tutti veniamo spinti, di cui tutti stiamo diventando sudditi e contro il quale, istintivamente, ho sempre sentito di dovere, in qualche modo, resistere: l’impero della globalizzazione.

E proprio lì, lì nel centro ideologico di tutto quel che non mi piace, ero venuto a chiedere aiuto, a cercare salvezza! E non era la prima volta. A trent’anni c’ero arrivato, frustrato da cinque anni di lavoro nell’industria, per rifarmi una vita come la volevo. Ora c’ero tornato per cercare di guadagnare tempo sulla scadenza di quella vita. Anche la prima volta avevo sentito forte la profonda contraddizione fra la naturale gratitudine per ciò che l’America mi dava – due anni di libertà pagata per studiare la Cina e il cinese alla Columbia University per prepararmi a partire da giornalista in Asia e il disprezzo, il risentimento, a volte l’odio, per ciò che l’America altrimenti rappresentava.

Quando nel 1967 Angela e io, entusiasti, sbarcammo a New York dalla Leonardo da Vinci che ci aveva presi a bordo una settimana prima a Genova, l’America cercava, con una guerra sporca e impari, di imporre la sua volontà a un misero popolo asiatico armato solo della sua cocciutaggine: il Vietnam. Ora l’America, con una ben più sofisticata, meno visibile e per questo meno resistibile aggressione, stava cercando di imporre al mondo – assieme alle sue merci – i suoi valori, le sue verità, le sue definizioni di buono e di giusto, di progresso e… di terrorismo.

A volte, vedendo entrare e uscire dai grandi, famosi edifici della Quinta Strada o di Wall Street eleganti signori con le loro piccole valigette di bel cuoio, mi veniva il sospetto che quelli fossero gli uomini da cui bisognava guardarsi e proteggersi. In quelle borse, camuffati come «progetti di sviluppo», c’erano i piani per dighe spesso inutili, per fabbriche tossiche, per centrali nucleari pericolose, per nuove, avvelenanti reti televisive che, una volta impiantate nei paesi a cui erano destinate, avrebbero fatto più danni e più vittime di una bomba. Che fossero loro i veri «terroristi»? Con le strade che si popolavano subito dopo l’alba, New York perdeva ai miei occhi la sua aria incantata e a volte mi appariva come una mostruosa accozzaglia di tantissimi disperati, ognuno in corsa dietro a un qualche sogno di triste ricchezza o misera felicità.

Alle otto la Quinta Strada, a sud di Central Park, a un passo da casa mia, era già piena di gente. Zaffate di profumi da aeroporto mi riempivano il naso a ogni donna che, correndo col solito cartoccio della colazione in mano, mi sfiorava per entrare in uno dei grattacieli. Che modo di cominciare una giornata! Pensavo ai fiorentini che entrando al Bar Petrarca di Porta Romana non ordinano semplicemente «un caffè», ma un caffè «alto», o uno «macchiato», uno «in bicchiere» o «in tazza», «un cappuccino ere56 moso senza schiuma» o «un cuore di caffè in vetro» e pensavo anche al giovane Francesco che fa attenzione ai gusti di tutti. Per i più, a New York, il caffè è una brodaglia acida messa in un bicchiere di carta con un coperchio di plastica a forma di ciuccio per poterla sorbire, ancora scottante, camminando.

La folla a quell’ora era di gente per lo più giovane, bella e dura: una nuova razza cresciuta nelle palestre e alimentata nei Vitaminshops. Alcuni uomini più anziani mi pareva di averli già visti in Vietnam, allora ufficiali dei marines, e ora, sempre dritti e asciutti nell’uniforme di businessman, sempre «ufficiali» dello stesso impero, impegnati a far diventare il resto del mondo parte del loro villaggio globale.

Quando stavo a New York la città non era ancora stata ferita dall’orribile attacco dell’11 settembre e le Torri Gemelle spiccavano snelle e potenti nel panorama di Downtown, ma non per questo, anche allora, l’America era un paese in pace con se stesso e col resto del mondo. Da più di mezzo secolo gli americani, pur non avendo mai dovuto combattere a casa loro, non hanno smesso di sentirsi, e spesso di essere, in guerra con qualcuno: prima col comunismo, con Mao, con i guerriglieri in Asia e i rivoluzionari in America Latina; poi con Saddam Hussein e ora con Osama bin Laden e il fondamentalismo islamico. Mai in pace.”

“Tornato a casa, trovai finalmente le parole per rispondergli: i pesi e le misure, i valori dai quali pensiamo che la nostra vita dipenda, sono delle pure convenzioni. Sono dei modi con cui ci regoliamo, ma anche ci appesantiamo, l’esistenza. La nostra vita, a guardarci bene dentro, non dipende affatto da quelli. Successo, fallimento sono criteri estremamente relativi per giudicare un avvenimento, un periodo della vita che comunque è di per sé passeggero, impermanente. Quel che ora ci pare insopportabile fra dieci anni ci parrà irrilevante. Probabilmente ce lo saremo quasi dimenticato. Perché non fare l’esercizio di guardare all’orrore di oggi con gli occhi che avremo fra dieci anni? Mi sentii sollevato, anche se non mi pareva di poter consigliare a me stesso la stessa cosa. Dieci anni…?”

“Quel che sappiamo del nostro mondo è una frazione infinitesimale rispetto a tutto quel che non sappiamo. A pensarci bene, nonostante i grandissimi progressi fatti dalle varie scienze, siamo circondati da fenomeni che non capiamo, fenomeni di cui non sappiamo minimamente che cosa possano significare o nascondere.”

“A un semaforo, aspettando il verde, mi colpì la scena al mezzanino dell’edificio che avevo dinanzi: decine di uomini e donne nel riquadro di grandi finestre correvano, correvano, restando però lì dov’erano, sudati e paonazzi, rivolti verso la strada. Non era la prima volta che vedevo una palestra, ma l’immagine di tutti quei giovani che, finito l’orario d’ufficio, erano corsi a smaltire frustrazioni e grasso mi pareva riassumere tutto il senso di quella civiltà: correre per correre, andare per non arrivare da nessuna parte.”

“«Solo quando i sapienti occidentali rinunceranno a inventare macchine che corrono più svelte di quelle che già avete e cominceranno invece a guardare dentro di sé, la vostra razza scoprirà un po’ di vera felicità. Lei non crederà che il poter viaggiare sempre più velocemente renda la vostra gente più felice?»”

“Gandhi nel suo mondo semplice, ma preciso e morale, lo aveva capito quando diceva: «La Terra ha abbastanza per il bisogno di tutti, ma non per l’ingordigia di tutti».”

“Ero matto, io? No. Ero solo vecchio, senza più obblighi, e volevo essere quel che ho sempre voluto essere: esploratore. Non più del mondo esterno – più o meno quello l’ho conosciuto –, ma del mondo che da sempre i saggi di tutte le culture dicono essere dentro ognuno di noi.

L’uomo moderno pensa sempre meno a quel mondo. Non ne ha il tempo. Spesso non ne ha l’occasione. La vita che facciamo, specie nelle città, non ci fa più pensare in grande, presi come siamo a correre in continuazione dietro a un qualche dettaglio, a una qualche piccolezza che ci fa perdere il senso del tutto. Me ne ero accorto, alla fine, nel mio stesso mestiere. Dovevo raccontare le guerre, ma non chiedermi perché, con tutto il progresso di cui l’uomo si vanta, le guerre sono ancora così parte della sua esistenza e perché, quanto più civili e progrediti sono i paesi, tanto più investono enormi capitali per studiare nuove armi capaci di uccidere sempre meglio e di più.

E poi, fino ad alcuni anni fa, raccontare una guerra poteva servire, la gente si ribellava; un massacro commuoveva ancora. Oggi anche raccontare non serve più. Ogni giorno ci sono nuove storie di massacri, ingiustizie, torture, ma ci si fa appena caso. Siamo sopraffatti. Pensiamo di non poterci fare nulla e così tutti diventiamo sempre più compiici del più semplice dei crimini: l’indifferenza.

Nessuno ha più risposte che contano, perché nessuno pone più le domande giuste. Tanto meno la scienza, che in Occidente è stata asservita ai grandi interessi economici e messa sull’altare al posto della religione. Così è lei stessa diventata «l’oppio dei popoli», con quella sua falsa pretesa di saper prima o poi risolvere tutti i problemi. La scienza è arrivata a donare la vita, ma non a dirci che cos’è la vita. La medicina è riuscita a rimandare la morte, ma non a dirci che cosa succede dopo la morte. O sappiamo forse davvero che cosa permette ai nostri occhi di vedere e alla nostra mente di pensare?

Eppure, grazie alla grande fiducia che abbiamo nella scienza, diamo ormai tutto per scontato. Si crede di sapere e non si sa. Ci si accontenta dunque di non sapere, convinti che presto si saprà. Qualcuno se ne sta certo occupando! La popolazione aumenta, esaurendo le risorse della Terra, l’acqua innanzitutto? Sicuramente la scienza risolverà anche questo problema. Milioni di esseri umani patiscono la fame in gran parte del mondo? Rimettiamoci alla modificazione genetica di certi semi che presto produrranno raccolti miracolosi e magari anche… nuovi tipi di cancro.

Viviamo come se questo fosse il solo dei mondi possibili, un mondo che promette sempre una qualche felicità. Una felicità a cui ci avvicineremo con un progresso fatto sostanzialmente di più istruzione (che istruzione!), più benessere, e ovviamente più scienza. Alla fine dei conti tutto sembra ridursi a un problema di organizzazione, di efficienza. Che illusione! Ma è così che ci siamo tarpati le ali della fantasia, che abbiamo messo il bavaglio al cuore, che abbiamo ridotto tutto il mondo al solo mondo dei sensi, con questo negandoci l’altra metà.

Per i saggi, specie quelli indiani, il mondo visibile non è mai stato l’intera realtà, ma solo una parte. E nemmeno la parte più importante, dal momento che è mutevole e sempre in balia del distruttivo scorrere del tempo.

Eppure, a volte basta poco per rendersi conto anche del resto. Tagore, il grande poeta bengalese, lo dice con una semplice similitudine. Una sera è a bordo di una casa galleggiante sul Gange e al lume di candela legge un saggio di Benedetto Croce. Il vento fa spegnere la fiamma e improvvisamente la stanza è invasa dalla luce della luna. E Tagore scrive:

La bellezza era tutta attorno a me,

Ma il lume dì una candela ci separava.

Quella piccola luce impediva

Alla bella, grande luce della luna di raggiungermi.

La nostra vita quotidiana è piena di piccole luci che ci impediscono di vederne una più grande. Il campo della nostra mente si è ristretto in maniera impressionante. Così come si è ristretta la nostra libertà.”

“Nelle religioni, secondo il Swami, l’uomo finisce sempre per restare con una limitata visione di sé, appunto perché tutto ciò che l’Io percepisce è fuori dall’Io, e perché l’uomo prende per realtà indiscutibile quella distinzione fra sé e ciò che percepisce e conosce. Esattamente come fa l’onda, che vede l’oceano come una cosa diversa da sé. Eppure, appena l’onda si rende conto che è fatta d’acqua, che le altre onde sono fatte d’acqua e che l’oceano intero è solo acqua, il suo senso di inadeguatezza, di separazione svanisce.

Così è anche per l’uomo, diceva il Swami. Non appena l’uomo scopre che lui stesso è la totalità, che non c’è dualità – fra creatore e creato, fra chi vede e ciò che è visto, fra se stesso e dio –, l’uomo si accorge anche che ciò che gli appare come una esistenza separata, in realtà non è tale, perché niente esiste indipendentemente dalla totalità.

Il problema sono io, e io sono la soluzione. Capire questo è la vera liberazione: la liberazione dall’illusione di essere una esistenza individuale, a sé stante, per prendere coscienza della propria perfetta unità col tutto.”

“Questo è davvero qualcosa su cui in Occidente dovremmo riflettere di più. Il nostro concetto di morte è sbagliato. Leghiamo troppo la morte alla paura, al dolore, alla tenebra, al nero: esattamente il contrario di quello che succede nella natura in cui il sole muore ogni giorno in una gioiosa esplosione di luci, in cui le piante d’autunno muoiono al meglio di sé, con una grandiosa esuberanza di colori. Dovremmo forse dirci, alla maniera dei Teduray, che moriamo solo quando abbiamo deciso noi, o dovremmo, alla maniera dei tibetani, considerare la morte non come il contrario della vita, ma semplicemente come l’altra faccia della nascita, come una porta che, vista da una parte, è l’ingresso, dall’altra è l’uscita.”

Se vuoi ACQUISTA il libro