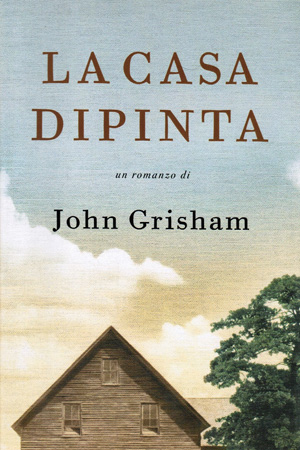

La casa dipinta è un romanzo dello scrittore americano John Grisham, non è uno dei suoi soliti Legal Thriller, ma un romanzo scritto prima di diventare famoso anche se pubblicato solo in seguito.

“E la loro casa era dipinta, la prima sulla statale per la città. Bianco era il colore, con finiture grigie ai bordi e negli spigoli. La veranda e i suoi scalini erano verde scuro.

Poco più avanti tutte le case sarebbero state dipinte.”

L’autore ha dichiarato che il romanzo è frutto di fantasia, infatti le date non collimano, nel ’52 lo scrittore non era nemmeno nato, eppure leggendo con attenzione la sua biografia non si possono notare un numero singolare di analogie con il libro.

“Ma la nonna era nata e cresciuta nel cuore della regione del cotone. Sapeva che sarebbe stata seppellita nella terra che aveva lavorato. Mia madre sognava la fuga.”

Trama del libro “La casa dipinta”

Luke Chandler, un bambino di sette anni, ci racconta l’epopea di un’America contadina fatta di sofferenze e di incanti: le piantagioni, i braccianti, i tramonti dell’Arkansas nel 1952. Ma quella che da lontano appare come un’idillica scena agreste si rivela essere, da vicino, un luogo di mille tensioni: la violenza dei lavoratori, la dura lotta per la sopravvivenza, la cupa paura di perdere il raccolto, e un bimbo che affannosamente si aggrappa alla propria innocenza.

Sarà tuttavia costretto a crescere in fretta, travolto dai misteriosi avvenimenti che cambieranno per sempre il destino della sua famiglia. È un universo insolito per i lettori di Grisham, così lontano dal mondo degli avvocati dalle parcelle esorbitanti e dalle limousine a noleggio dei libri precedenti. Eppure anche questo è un romanzo incalzante, che non lascia tregua. Fino a quando – come nel verdetto di una giuria – qualcuno si placherà e spegnerà gli odi secolari. Iniziando, con gesto antico, a dipingere la facciata di casa sua.

“E avrei colto cotone, strappando le capsule soffici dalle piante senza fermarmi, senza il coraggio di allungare lo sguardo nel filare e ricordare quanto era interminabile, senza il coraggio di rallentare, perché qualcuno se ne sarebbe potuto accorgere. Mi sarei scorticato le dita, mi sarei bruciato il collo, mi sarei distrutto la schiena.”

Dall’anticipazione:

Ma quella che da lontano appare come una scena agreste si rivela essere, da vicino, un luogo di mille tensioni. La violenza dei braccianti, la cupa paura di perdere il raccolto, l’affannosa lotta di un bimbo che si attacca alla propria innocenza diventano l’antimondo di tutto quello a cui Grisham ci aveva abituato, con i suoi avvocati dalle parcelle esorbitanti e le sue limousine a noleggio. Non c’è tregua in questo romanzo fino a quando – come nel verdetto di una giuria – qualcuno si placherà e inizierà, con gesto antico, a dipingere la facciata di casa sua. Perché adesso si può, perché adesso si spera in un inverno migliore.

“Qualche foglia caduta rotolò davanti a me. La sera era fresca e limpida e questo indusse mio padre a predire una bella giornata per l’indomani, con la prospettiva di poter raccogliere cotone per dodici ore. Io avevo solo voglia di dipingere.”

Sembra una sorta di omaggio a quello che era l’autentico sogno americano, non quello di arricchirsi presto e senza sforzo, ma quello di conseguire il proprio benessere e la propria indipendenza attraverso il duro lavoro, l’impegno, la pazienza, l’abnegazione e l’orgoglio per il proprio lavoro, cosa che del resto avevano fatto tante generazioni di pionieri, rendendo l’America la cornucopia che era oramai diventata negli anni “cinquanta”. La narrazione è molto lenta e si aspetta per tutta la lettura un colpo di scena che non arriva, resta solo uno squarcio di vita dell’epoca. Fa riflettere sulle agiatezze che abbiamo oggi e quanto le diamo per scontate.

Incipit di “La casa dipinta”

1.

I braccianti delle montagne e i messicani arrivarono lo stesso giorno. Era un mercoledì dell’inizio di settembre del 1952. A tre settimane dalla fine, i Cardinals erano cinque partite sotto rispetto ai Dodgers e la stagione sembrava perduta. Il cotone, più alto di me, arrivava alla cintola di mio padre che prima di cena bisbigliava al nonno parole che sentivo di rado. Sarebbe stato forse un “buon raccolto”.Erano contadini, gente temprata dal lavoro, che si lasciava prendere dal pessimismo solo quando discuteva del tempo e dei raccolti C’era sempre troppo sole, o troppa pioggia, o la minaccia di inondazioni nella bassa, il lievitare dei prezzi di sementi e fertilizzanti, o l’instabilità dei mercati. Se capitava una giornata perfetta, mia madre mi confidava sottovoce: «Non temere, gli uomini troveranno qualcosa di cui preoccuparsi».

Quando andammo a cercare i montanari, Pappy, mio nonno, era in pensiero per il prezzo della manodopera. Venivano pagati per ogni cento libbre di cotone raccolto. L’anno precedente, secondo lui, la paga unitaria era stata di un dollaro e mezzo. Gli era già giunta voce che c’era un piantatore di Lake City che offriva uno e sessanta.

Questo pensiero lo tormentava mentre scendevamo in paese. Non parlava mai guidando e questo perché, secondo mia madre, guidatrice poco abile lei stessa, aveva paura dei veicoli a motore. Il suo camioncino era un Ford del 1939 e, tolto il vecchio trattore John Deere, era il nostro solo mezzo di trasporto. Non era un grosso problema, se non quando ci si recava in chiesa e mia madre e la nonna erano obbligate a sedere strette strette davanti, nei loro vestiti della domenica, mentre io e papà viaggiavamo dietro, in un turbinio di polvere. Si vedevano poche berline moderne nel rurale Arkansas.