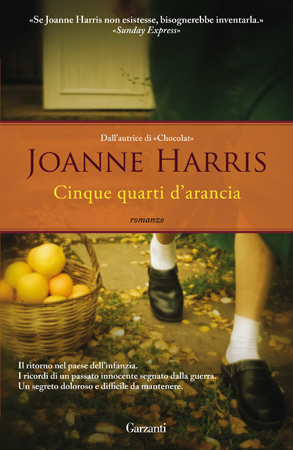

Cinque quarti d’arancia è un romanzo di Joanne Harris, edito da Garzanti, pubblicato nel giugno 2000.

“Il mio nome è Framboise Dartingen. Sono nata qui, nel paese di Les Laveuses, a meno di quindici chilometri da Angers, sulla Loira. Avrò sessantacinque anni in luglio, cotta e ingiallita dal sole come un’albicocca secca. Ho due figlie, Pistache, sposata a un bancario di Rennes, e Noisette, che si è trasferita in Canada nell’89.”

A volte, se lo decide il destino, il passato e il presente s’intrecciano e riaccendono sentimenti e paure che sembravano cancellati per sempre. Framboise Dartigen aveva solo nove anni quando gli occupanti nazisti arrivarono a Les Laveuses, il paesino sulle rive della Loira dove viveva con la mamma e i fratelli maggiori Cassis e Reinette. In quei giorni sospesi tra la fiaba crudele dell’infanzia e la tragedia della storia accadde qualcosa di terribile. Ora Framboise, che è ormai una donna matura, è tornata a vivere nella vecchia fattoria – ma in incognito. Il segreto di quegli anni lontani non deve assolutamente tornare alla luce. Saranno gli intrighi dei parenti più avidi e invadenti, il diario al quale sua madre ha affidato la testimonianza delle proprie sofferenze insieme con le ricette preferite, i suoi stessi ricordi d’infanzia e l’affetto di Paul, l’amico di sempre, a costringere Framboise ad affrontare la verità.

Dopo Chocolat e Vino, patate e mele rosse, Joanne Harris ci regala un nuovo romanzo ricco di sapori e sentimenti, una vicenda incalzante dove si annodano numerosi temi: la memoria di un’atroce pagina della storia e il suo impatto sul presente, il rapporto tra gli adulti e i bambini, che sanno ancora percepire la magia dell’esistenza – la sua innocenza e il suo orrore.

“Mia madre aveva una passione per tutti i frutti tranne le arance, che si rifiutava di ammettere in casa. Aveva chiamato ognuno di noi, per un apparente capriccio, con un nome da un frutto o una ricetta-Cassis, per il suo ricco dolce di ribes nero, Framboise, per il liquore di lampone, e Reinette, dalle susine regina Claudia che crescevano lungo il muro a sud della casa.”

Un libro strano, all’inconfondibile stile della Harris pieno di profumi e i sapori si unisce il mistero, mi è piaciuto anche se un po’ pesante, ogni pagina è segnata da crudeltà e dolore e si fa fatica ad accettarla, un racconto che non vuole riscattare e salvare nessuno, ma solo essere raccontato, con una protagonista che non è la solita banale eroina brava e buona, ma una figura più complessa.

Quando mia madre morì, lasciò la fattoria a mio fratello Cassis, il patrimonio in cantina a mia sorella Reine-Claude, e a me, la minore, il suo album e un vaso da due litri con un unico tartufo nero del Périgord, grande come una palla da tennis, sospeso in olio di girasole che, una volta stappato, emana ancora il ricco profumo dell’umida terra del bosco. Una distribuzione piuttosto diseguale dei beni, ma in effetti Mamma era una forza della natura e concedeva i suoi favori come le pareva, senza lasciare intuire i meccanismi della sua logica stravagante.

E come ha sempre detto Cassis, io ero la sua preferita. Non che l’abbia mai dimostrato quando era viva. Per mia madre non c’era mai tempo per la benevolenza, anche se fosse stata il tipo. Non con un marito ucciso in guerra e una fattoria da mandare avanti da sola. Lungi dall’essere un conforto alla sua vedovanza, per lei eravamo un impiccio con i nostri giochi rumorosi, le lotte, i litigi. Se ci ammalavamo si occupava di noi con tenerezza riottosa, come se calcolasse il prezzo della nostra sopravvivenza, e l’amore che manifestava assumeva la forma più elementare: pentole da leccare, casseruole per la marmellata da raschiare, una manciata di fragole selvatiche raccolte dalla fila disordinata dietro l’appezzamento dell’orto e consegnate in segreto e senza sorriso in una piega del fazzoletto. Cassis era l’uomo di famiglia. E lei mostrava nei suoi confronti perfino meno dolcezza che verso noi altre. Reinette, la nostra Reginetta, faceva girare le teste già prima dell’adolescenza, e mia madre era ancora sufficientemente vanitosa da provare orgoglio per le attenzioni che ricevevo. Io invece ero solo la bocca in più, non il secondo maschio che avrebbe ampliato la fattoria, e di certo non una bellezza. Ero quella che dava sempre problemi, quella in disaccordo, e dopo la morte di mio padre divenni astiosa e insolente. Magra e scura come mia madre, con le sue lunghe mani sgraziate e i piedi piatti, la bocca grande, probabilmente le ricordavo troppo se stessa, perché c’era spesso un che di tirato nella sua bocca quando mi guardava, una sorta di valutazione stoica, di fatalismo. Come se sapesse che sarei stata io, non Cassis o Reine-Claude, a tramandare il suo ricordo. Come se avesse preferito un tramite più consono. Forse fu per questo che mi lasciò l’album, allora privo di valore tranne per i pensieri e le riflessioni scribacchiate ai margini al fianco di ricette, ritagli di giornale e cure a base di erbe. Non un diario, non esattamente. Non ci sono date nell’album, né un ordine preciso. Le pagine erano inserite a caso, fogli sciolti rilegati in un secondo tempo con piccoli punti ossessivi, alcune pagine sottili come tuniche di cipolla, altre ritagliate da pezzi di cartoncino così da rientrare all’interno della sovraccoperta di cuoio consunto. Mia madre annotava gli eventi della sua vita con ricette, piatti di sua invenzione o interpretazioni di vecchi cavalli di battaglia. Il cibo era la sua nostalgia, la sua festa, curarlo e prepararlo l’unico sfogo della sua creatività. La prima pagina è dedicata alla morte di mio padre – il nastro della sua Légion d’Honneur attaccato con uno spesso strato di colla alla carta sotto una fotografia confusa e una minuziosa ricetta di crêpes di grano nero – e trasmette una sorta di humour raccapricciante. Sotto l’immagine, mia madre ha scritto a matita, in rosso: Ricorda: Raccogli i topinambur. Ah! Ah! Ah! In altri punti è più loquace, ma con molte abbreviazioni e riferimenti criptici. Riconosco alcuni degli avvenimenti cui fa cenno. Altri sono distorti per adattarsi alle necessità del momento. Altri ancora sembrano invenzioni belle e buone, bugie, cose impossibili. In molte parti ci sono passi di una scrittura minuta in una lingua che non riesco a capire. E voi spio o regalini. Oppure Cosce estero vedrò stortini. A volte una sola parola, scarabocchiata lungo la parte superiore o a margine della pagina, apparentemente a caso. Su una pagina, altalena in inchiostro blu, su un’altra gaultheria, canaglia, ninnolo in pastello arancione. Su un’altra, di nuovo quella che potrebbe essere una poesia, anche se non l’ho mai vista aprire un libro che non fosse di ricette.questa dolcezza (recita)

scavata

come un frutto splendente

prugna pesca albicocca

anguria forse

da me stessa

questa dolcezzaÈ un tocco stravagante che mi turba e mi sorprende. Che questa donna gelida e prosaica covasse, nei momenti segreti, simili pensieri. Perché era isolata da noi, da chiunque, con una tale ostinazione che la ritenevo incapace di abbandono. Non l’ho mai vista piangere. Rideva di rado, e solo in cucina, con la sua tavolozza di aromi sui polpastrelli, mentre parlava da sola, così pensavo, con lo stesso borbottio privo di tono, enunciando i nomi di erbe e spezie, cannella, timo, menta piperita, coriandolo, zafferano, basilico, levistico, e li recitava con monotonia per filo e per segno. Controlla la piastra. Dev’essere del giusto calore. Troppo basso, la crêpe è molle. Troppo alto, il burro diventa nero, fuma, la crêpe diventa croccante. Capii più tardi che stava cercando di insegnarmi. Ascoltavo perché vedevo nei nostri seminari di cucina l’unico modo in cui avrei potuto guadagnarmi un po’ della sua approvazione, e perché ogni buona guerra ha bisogno di tanto in tanto di un armistizio.